奇瑞汽车股份有限公司奇瑞设计中心副总经理龚冯友表示:“现阶段,汽车设计面临诸多挑战,但着同时也意味着存在潜在的机会。”

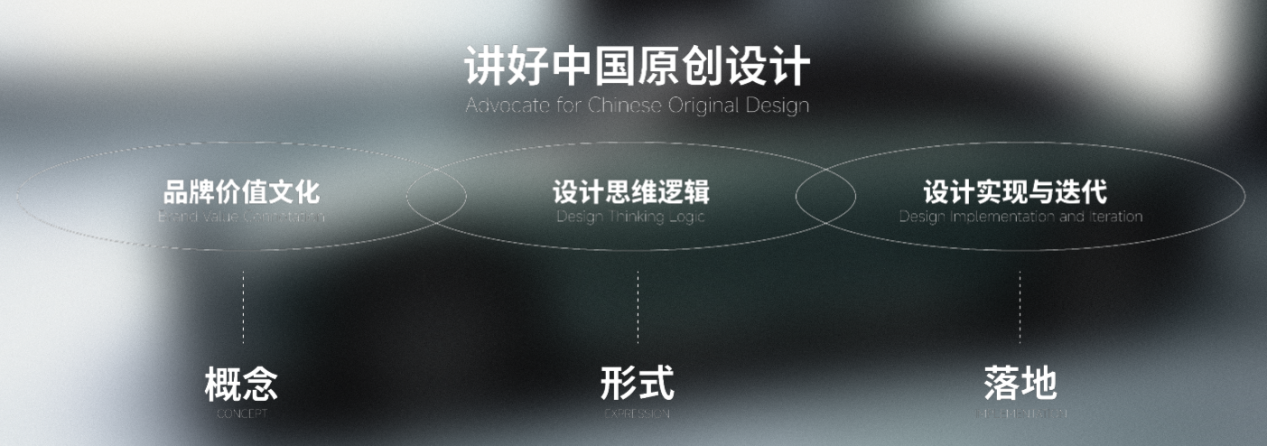

对于设计助力车企发展的问题,2023年12月11日,在2023中国汽车设计大会上,龚冯友谈到,每一件设计作品无一不在传达着品牌价值与品牌文化、设计思维逻辑、以及设计的实现与迭代,而这也分别对应了工作流程中的概念、形式、落地能力的体现。

从概念、形式、落地三个层面分别延展其内涵,得到设计在产品规划布局中的三种侧重点,分别是远景、预研、量产,并以此构建原创设计的架构体系。龚冯友以奇瑞三款车型:品牌的前景概念车、广州车展上发布的风云A9准量产版汽车、今年上市的瑞虎9系列车型为案例,阐述设计远景、预研、量产三种不同维度的体现。

目前,中国汽车市场的竞争已经达到白热化阶段。在这个环境下,设计面临着诸多挑战,同时也蕴含着无限的机会。

我们如何通过设计助力企业品牌向上,如何在高压的竞争环境中破局,如何通过设计提升品牌在用户心中的认知,以及如何进一步提高车企的造型原创力,形成品牌力的关键支撑,这些都是我们需要思考和解决的问题。

在如今新能源浪潮下,奇瑞顺势而为,在今年的年初上海车展上展现了最新设计的概念车。这是我们一直以来秉承设计理念先行的缩影,也是我们讲好中国原创设计的体现。

本次交流分别针对我们做的三款车,一个是GENE vision concept car,还有一个是在广州车展上发布的风云A9 准量产版teaser展车,以及在今年上市的瑞虎9量产车,阐述我们设计流程中远景、预研、量产三种不同维度的体现。

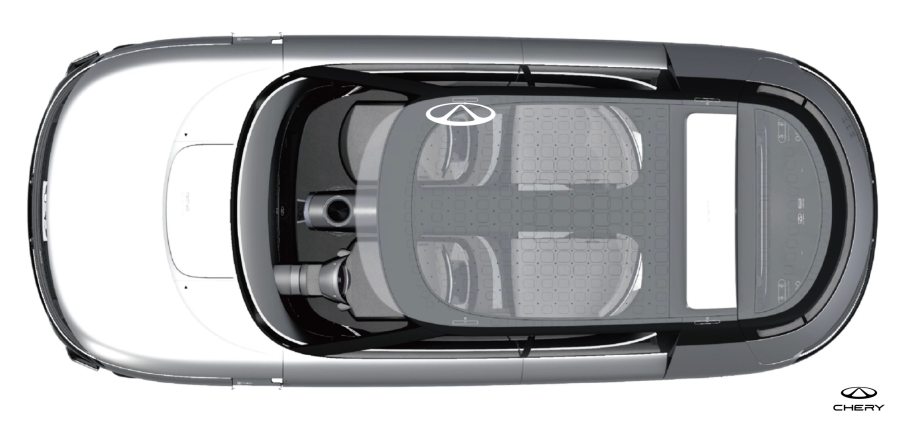

首先看充满远景探索意义的GENE概念车。GENE概念车意在探索奇瑞未来加速设计基因以及未来奇瑞电动汽车的全新用户体验。

首先从品牌出发,解构品牌基因,将奇瑞的Logo进行了符号化的处理,得到了奇瑞环形设计语言。我们以环形为核心出发,打造纯净极简的质感。创新技术凝聚在围绕着车身的纯净环形光影之中,环形微光流转,呈现令人过目不忘的主题语言。

同样的我们再看内饰部分,它同样打造环形座舱与外饰设计内外呼应,环环相扣。它功能规整的布局与环形的IP轨道之上,同时拆解出奇瑞的一种品牌基因,将奇瑞品牌Logo立体化,最后创新的形式呈现多维度的交互体验中枢。

元宇宙是我们对未来价值机会的洞察,也是未来电动汽车的全新用户的体验。所以我们基因概念车拥有双子模式切换功能。 在现实模式下是主动驾驶, 在Meta虚拟模式是自动驾驶,可以根据用户的使用场景进行切换。

在现实模式下,车灯模拟了环形粒子加速器的动态效果,展现出物理加速的非凡动力。在虚拟模式下进入“智慧环”循环灯效,提示行人车辆已经进入了自动驾驶状态。其实这也蕴含着对行车安全的考量与巧思。

内饰同样有双子模式切换。在现实模式下,切换到虚拟模式的时候,方向盘会主动远离驾驶员,进入自动驾驶,隐藏在方向盘下方的虚拟现实VR眼镜会推出,乘客佩戴眼镜后,座椅会自动调节到零重力座椅模式,提供一种舒适的虚拟体验。与此同时,Console作为交互中心呈现创新的锥形实体交互,这也是我们把奇瑞品牌的logo进行立体化的展现。它会升起到驾驶员可触及的舒适维度,提供一个多维度的虚拟交互体验。

奇瑞GENE概念车就是展现了品牌对未来的思考。为奇瑞后续产品研发中的设计体验生态多个维度提供一个全新的思路。

在广州车展上,我们看到了准量产版的奇瑞艾瑞泽风云A9概念车。这款车型的设计思路清晰,预言即将开启的奇瑞风云混动序列产品线的设计风格。

回归到车系品牌的原点,我们对艾瑞泽字标“ARRIZO”进行解构,将其分成“A”和“RIZO”两个词根。其中,A被提炼为三角形元素,RIZO则源于西班牙语中的水元素。因此,我们得到了三角形和水元素两种设计语言,分别代表着精工科技和纯净水润的造型质感。

在艾瑞泽风云A9的设计美学逻辑中,三角形和水元素得到了充分的呈现。车门上的三角形元素交互识别,使外饰的交互方式更具科技感。悬浮车顶上的三角形元素形成了独特的车型设计识别。而车门侧标的三角形元素则提供了精工质感的品牌内涵。车身的曲面变化形成独特的水波质感,车身在光影的变化下形成水润的型面,车顶到尾部连结的光影,展现流动的一体感。

内饰设计同样以环抱主题呈现湖水如境的意向,打造“上善若水”、“感知几何”的沉浸式美学体验。环抱式座舱延续了奇瑞品牌内饰的环形主题,展现了由品牌基因到具体设计语。

0 条评论